今回は構想立案フェーズの進め方について、概要を共有します。

構想立案フェーズにてやること、求められるスキルはどういうものか、簡単ではありますが経験のない方向けに概要をまとめてみましたので、参考になれば幸いです。

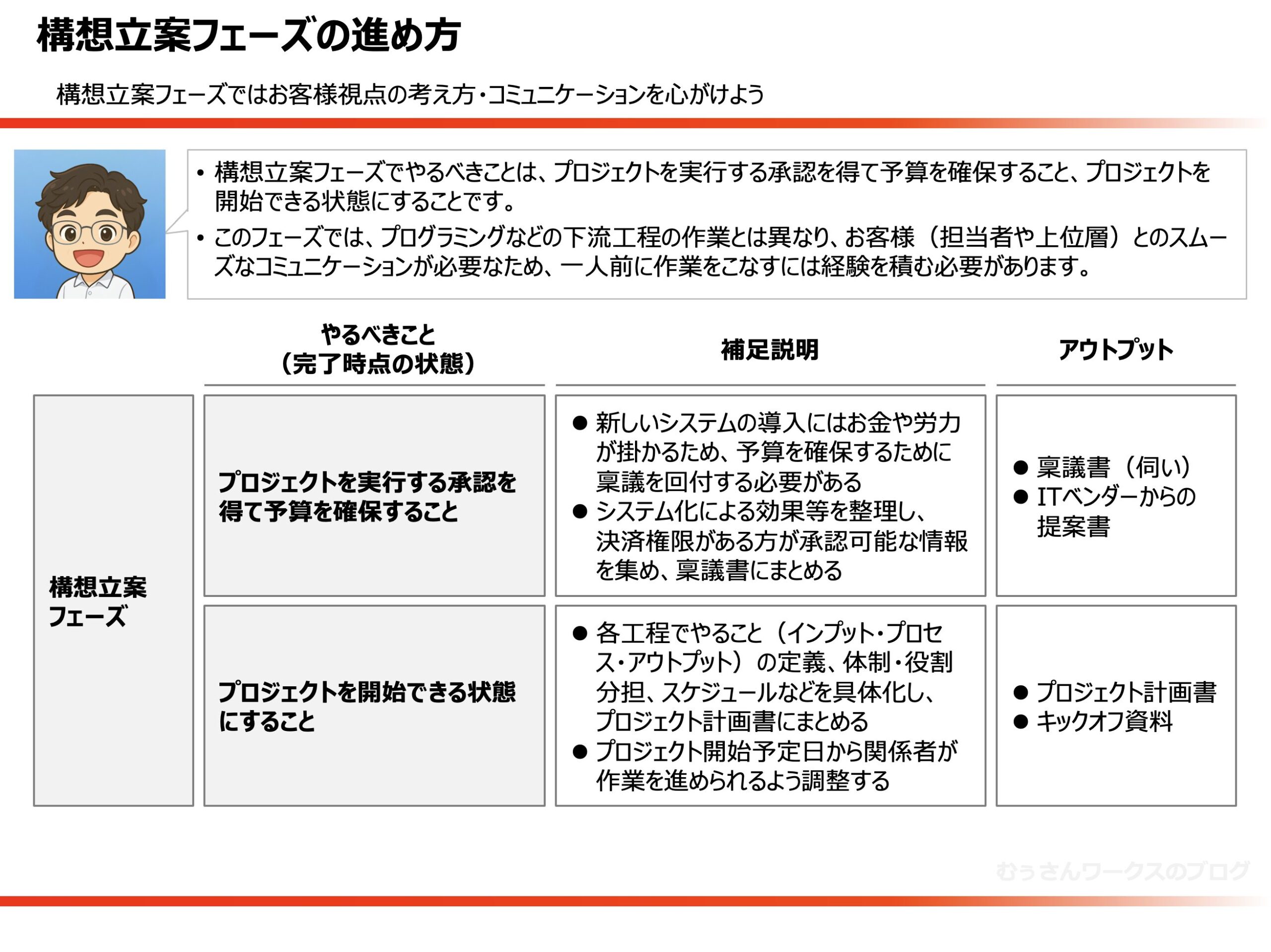

構想立案フェーズのゴールはプロジェクト実行の承認を得ることと次フェーズが始められる状態にすること

まず、構想立案フェーズのゴール、つまりフェーズが完了した時点でどういう状態になっているべきかを考えてみましょう。

前回の記事にて記載した通り、構想立案フェーズは「プロジェクトを企画し、稟議を回し承認を得て、プロジェクトを立ち上げる時期」です。

構想立案フェーズの次に来るのはシステム構築フェーズであり、システム構築フェーズはプロジェクトを実行する段階になります。

したがって、構想立案フェーズの完了時点では、

- プロジェクトを実行する承認を得て予算を確保すること

- プロジェクトを開始できる状態にすること

が満たされた状態になっている必要があります。

プロジェクトを実行する承認を得て予算を確保すること

プロジェクトを実行する承認を得るためには、会社内で決裁権限を持つ方々に稟議を回付し、必要に応じて説明や調整を行い、承認を得る必要があります。

会社によっては、稟議のことを伺い(うかがい)や経伺(けいし、経営層に対する伺いの意)と呼ぶことがあるようです。

稟議を回付するには、承認可否の判断に必要な情報が盛り込まれた資料が必要になります。

その資料は一般的には稟議書ですが、私の経験してきた現場では方針伺い(ほうしんうかがい)や実行伺い(じっこううかがい)と呼ばれていました。

伺いには、例えば、

- システム化の背景・目的

- システム化方針(システムの概要やプロジェクトの進め方の概要)

- システム化による効果(費用対効果)

- コスト

- スケジュール

- 体制・役割分担

- 課題・リスク

のような情報が盛り込まれます。

新しいシステムの導入にはお金や労力が掛かりますので、このシステムに対して投資する価値があるか、何年で投資した金額が回収できるのか、きちんとプロジェクトを進められそうか、という点が主な判断ポイントになります。

稟議書を作るにあたり、新しいシステムに対してこれらの情報を集める作業が必要になります。

ちなみに、“システム化による効果”まではお客様側が中心となる作業、”コスト”以降はベンダー側(SIer)が中心となる作業になることが多いと思います。

コストなどの情報は、ベンダーからお客様に対し提案書という形で提示するのが一般的です。

この提案書は、稟議を回付する際に稟議書の記載内容の裏付けとして添付されることが多いです。

ベンダーが提案書を提出する時は、ベンダー社内で事前にレビューを通してからお客様に提示する必要がありますので、自社の社内プロセスも重要です。

プロジェクトを開始できる状態にすること

プロジェクトを開始できる状態にするためには、必要なものが揃っているかがポイントになります。

具体的には、

- 各工程でやること(プロセス)、必要なもの(インプット)、成果物(アウトプット)、完了基準が定義されているか

- 作業が始まるまでに必要なものを調達し使える状態になるか

- 各成果物に対して、フォーマット、記載ルール、記載サンプルが揃っているか

- 体制・役割分担は明確になっているか

- スケジュールや各人の作業量(工数)が明確になっているか

- プロジェクトメンバーや関係者は作業開始予定日から着手できる状態になっているか

- 各種管理方法が規定されており、ルール・台帳が準備されているか

これらの問いに対し、全てYesと自信を持って答えられる状態になっているのが理想です。

このあたりの情報も、構想立案フェーズの中で検討し用意しておく必要があります。

これらの情報は、プロジェクト計画書という形で整理するのが一般的です。

ちなみに数億円以上かかる大規模なプロジェクトでは、プロジェクト全体を対象にしたプロジェクト計画書にすべて盛り込むと1冊が膨大な量になってしまい読みづらくなるため、プロジェクト計画書の他に工程毎(要件定義、基本設計など)に詳細なプロジェクト計画書を作成し、そちらに詳細をまとめます。

プロジェクト開始にあたり、関係者の認識を統一するため、キックオフミーティングを開催することが一般的です。

キックオフミーティングでは、プロジェクト計画書を抜粋する形でキックオフ資料を作成し、プロジェクトのゴールやどう進めるのか、各人に何をお願いするのかを共有します。

最悪キックオフミーティングをやらなくてもプロジェクトは進められますが、関係者がみんな同じ方向を向いて協力体制を作るためにも開催することをオススメします。

これをすることで、よりスムーズにプロジェクトが進めやすくなるので、コスパのよい会議体です。

構想立案フェーズで求められるスキル

これまで見てきたように、構想立案フェーズでは決裁権限のある方々に稟議の承認を得ることや、次フェーズの準備をする必要があります。

そのため、

- 費用対効果が出るようにシステム化のやり方(具備する機能、前提条件、利用する製品等)を調整しながらコストを算出できる人

- システム開発の全体の進め方を把握し、プロジェクト全体の段取りを考えられる人

- システム化に対する見積もりができる人

- お客様の担当者やその決裁権限のある方々の視点に立ち、お客様側とコミュニケーションが取れる人

- SIer社内の社内プロセスを熟知し、営業担当や関連部署と協力しながら提案作業を進めていける人

というスキルが必要になります。

なので、プログラミングは一人前にできる人でも、このあたりの知見や経験がなければ一人で構想立案フェーズの作業をこなすのは難しいです。

私が初めて構想立案フェーズの作業を実施した時に感じたのは、特に論理的思考が求められるように感じました。

ここで言う論理的思考は、「◯◯である。なぜなら◯◯だからである。」という主張と根拠がセットになり、そのセットをブロックのように積み上げてストーリー(メカニズム)を考える・伝えることです。

突き詰めれば、主張をすること(「どうしましょう?」ではなく「こうするのがベストです!」と提案する)と根拠(主張に対して裏付けとなる理由、データや類似事例などの客観的事実)を必ず用意することです。

プログラミングは、根拠がなくても「なんとなくこう思う」で進められ、「やってみたらやっぱり思っていた通りに動いた」ということも往々にあり、必ずしも根拠を考えなくても進められます。

一方で、構想立案フェーズを始めとした上流工程、つまりお客様と密にコミュニケーションをする工程では、考え方やコミュニケーションの仕方がプログラミングなどの下流工程とは異なるので、経験を積んでいかないと一人前に作業するのは難しいです。

一方、裏返して考えれば、考え方やコミュニケーションの仕方はテクニック的な要素です。

つまり、テクニックを身体で覚えてしまえば、スムーズにできるようになります。私も初めての頃は周りの人の言っていることについていけず足手まとい状態でしたが、何回か構想立案フェーズの経験を積んで、今では一人前に進められるようになりました。

構想立案フェーズをはじめ上流工程は難易度の高い作業なので、単価も高い工程です。スキルアップ・収入アップを目指している方は、積極的にチャレンジすると良いと思います。

まとめ

構想立案フェーズでは、

- プロジェクトを実行する承認を得て予算を確保すること

- プロジェクトを開始できる状態にすること

が必要です。そのために、

- 承認可否を判断するための情報を集め、稟議書(伺い)を作成する

- プロジェクトの進め方をプロジェクト計画書にまとめ、開始日から各メンバーが作業に入れるよう調整する

を行います。

構想立案フェーズでは、お客様とのコミュニケーションや見積もりのスキルが必要なため、システムの開発作業とは異なる考え方・コミュニケーションの仕方が必要になります。

最初の内は先輩の下について経験値を増やし、考え方やコミュニケーション方法のテクニックが理解できてきたら、お客様の視点で物事を考えながらプロジェクト立ち上げに向けてお客様担当者と一緒に最善を尽くすのが良い進め方だと思います。

より詳しいことが知りたい方は、私のバイブルである以下の大場さんの書籍を御覧ください。

この書籍にはプロジェクトをお客様視点・SIer視点両方から記載されており、全体像や具体的な成果物サンプル、運営方法が載っています。

構想立案フェーズの進め方のノウハウについても、この本の内容がとても役に立ちました。

より詳しく理解したい方にはおすすめです。

ゼッタイ失敗しない!驚異のプロジェクト実行術 準備編~始める前に押さえておこう(日経BP Next ICT選書) Kindle版

コメント