今回は時期の観点で、ITプロジェクトを区分けする考え方をお伝えしたいと思います。

ITプロジェクトの全体像を時期の観点で抑えておくと、先を見越しながら今やるべきことに注力することができます。

また、何かトラブルや予定変更をせざるを得ない場合に先を見越して対応策を考えることで選択肢の幅が広がるため、大局を理解することをオススメします。

尚、時期を区切るフェーズという概念については、それぞれの会社で色々な考え方・区切り方・名前の付け方が無数にあるので、唯一の絶対的な正解があるわけではありません。

つまり、ここに記載する内容がどこに行っても必ずしも絶対的に正しいというわけではないということです。

それを念頭に、ここでは「その内のひとつの考え方である」という位置付けで理解していただくと良いと思います。

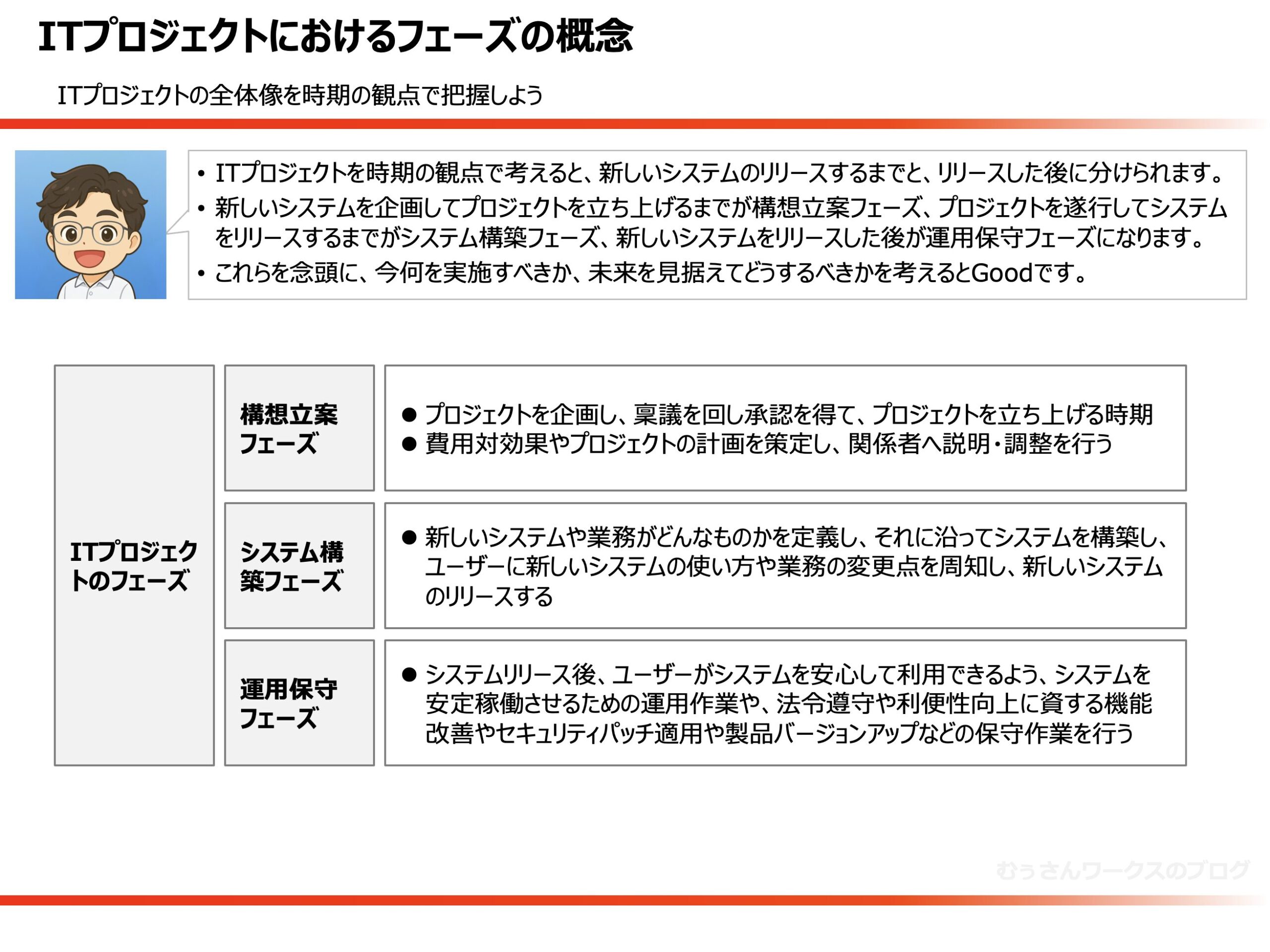

時期は大きく3つに分けられ、システムが出来上がる前に2つ、出来上がった後に1つある

さて、ITプロジェクトを時期の観点で大きく分けると、私の理解では大きく次の3つに分けられます。

- 構想立案フェーズ

- システム構築フェーズ

- 運用保守フェーズ

考え方を説明します。

まずシステムのリリースを起点にして、大きくシステムのリリース前とリリース後に分けます。

システムのリリース前は、新しいシステムを企画立案・構築し、現在の業務を改善する準備を行う時期です。

例えば、米作りで言えば、田んぼを耕して、稲を育て、実った稲を刈り取って精米するまです。

システムのリリース後は、新しいシステムで業務を実施することで、従来に比べて売上・利益の増加、コスト削減、業務スピード向上、業務上のミス抑制などのメリットを享受します。

例えば、米作りで言えば、精米したお米を売って儲けたり、食べてお腹を満たすところにあたります。

システムリリース前は2つの時期に分けられます。

構想立案フェーズとシステム構築フェーズです。

システムを構築して新しい業務を行う準備をするためには、お金も人も時間もかかります。

そのために、通常会社では予算や協力者を確保するために稟議を回し承認を得る必要があります。

新しいシステムを開発するプロジェクトを立ち上げるまでの時期を構想立案フェーズと呼びます。

一方、構想立案フェーズで稟議を回し、決裁権限を持つ人や組織(例えば経営層や本部長・部長など)に承認を得て、予算・協力者・時間(スケジュール)を確保することで、システムを作り構築・リリースするためのプロジェクトを正式に立ち上げた後、プロジェクトを遂行してシステムを構築して利用できるようにするまでの時期を、システム構築フェーズと呼びます。

システムリリース後は1つであり、運用保守フェーズと呼びます。

それではそれぞれの時期でやることをもう少し具体的に見ていきましょう。

構想立案フェーズはプロジェクトを立ち上げるための期間

構想立案フェーズは、プロジェクトを企画し、稟議を回し承認を得て、プロジェクトを立ち上げる時期です。

新しいシステムを作るにはお金も手間も時間も必要ですから、稟議を回して承認を得るためには、新しいシステムを利用することで、支払うコストを上回るメリットがあると見込まれる必要があります。

例えば、新しいシステムを用いることで、

- 販路が増えることで、新たに売上が年間1,000万円増え、利益を考えると5年で投資したコストを回収できる

(=6年目以降は新しいシステムを用意した方が儲かる) - 業務の手間が減りスピードがアップすることで、紙の削減や業務効率化によるコストダウンや顧客満足度の向上が図られ、それによる売上・利益増を考慮すると5年で投資したコストを回収できる

(=6年目以降は新しいシステムを用意した方が儲かる)

というように、支払うコストよりも儲かる想定が成り立つ(=費用対効果を証明する)ように、現状調査や新しいシステムに対する机上でのアイデアが整えば、承認されやすくなります。

費用対効果を出すには、

①現在の業務を把握し、新しい業務の概要と、それに伴う業務上のメリット(売上・利益増、業務スピード向上など)を具体的な数値で効果を出す

②システムの概要と、構築に必要なコスト・体制・スケジュールを見積もる

③システムリリース後の、運用保守フェーズ作業に関わるコスト・体制を見積もる

④効果とコストを比較して費用対効果が成り立つ(①×期間ー②ー③×期間>0)ように①〜③を調整する

が必要になります。

②や③については、お客様だけで根拠となる数字を算出するのは難しい場合が多いので、SIerの出番になります。

お客様が考えているシステムの概要案を基に、プロの目線で見積もりをします。また、業務面やシステムに対して、お客様にとってより良い案(よりコストや期間を抑えたり、より役立つシステムにするための案)を提示することができれば、お客様にも喜ばれるでしょう。

また、プロジェクトを立ち上げる上で、プロジェクトの全体計画も策定します。

いつからいつまでどのように進めるのか(スケジュールや管理手法)、誰がどのような分担を担うのか(体制・役割分担)、何にいくら必要なのか(コスト)、想定されるリスクや課題とそれに対する対応策は何か、などの概要と、直近のフェーズ(例えば要件定義や基本設計などの上流工程)の詳細計画をまとめたものになります。

この時期は、お客様の担当者と共に、ITコンサルタントや上流工程のスキルを持つプロジェクトマネージャー・システムエンジニアが、検討・資料作り・調整にのぞみます。

構想立案フェーズでは、システム開発の時とは異なる知見や考え方、論理的思考やコミュニケーション能力が必要なため、プログラミングができてもこのフェーズが未経験の人が成果を出すにはかなり難しい作業です。このフェーズの仕事がしたい人は、まずは経験を積む機会を得ることが必要です。

システム構築フェーズはプロジェクトを通じてシステムを作りリリースするまでの期間

構想立案フェーズフェーズで無事承認が降りて予算が確保でき、必要な体制やものを準備できたら、いよいよプロジェクトの開始です。

新しいシステムや業務がどんなものかを定義し、それに沿ってシステムを構築し、ユーザーのみなさんに新しいシステムの使い方や業務の変更点を周知し、新しいシステムのリリースするまでが対象です。

このフェーズは覚えておくことが山ほどあるので、詳細は別の記事で記載します。

ITプロジェクトの中で、一番人が多く関わり、お金もかかり、色々な問題・課題が発生する、進め方が難しいところになります。

進め方としては、大きくウォーターフォール型とアジャイル型がありますが、このサイトではウォーターフォール型で進めます。

運用保守フェーズはシステムを安定して利用できるようにする期間

システムリリース後、ユーザーがシステムを安心して利用できるよう、システムを安定稼働させるための運用作業や、利便性向上などの機能改善やセキュリティパッチ適用や製品のバージョンアップなどの保守作業を実施します。

この時期でのポイントは、安定稼働させること(ユーザーがシステムを利用するのを阻害する要因がないことや、セキュリティ面でのリスクを抑制することなど)が重要です。

システムは人間が作るものである以上、システムトラブルが全く発生しないことはまずないので、システムトラブルが発生した時は影響度合いを踏まえ、ユーザーや関係者と連携を密にしながら早急に対処します。

また、保守作業については、大規模な機能改善や、サーバー・OS等の製品バージョンアップ作業が発生する場合は、毎月の運用保守フェーズ作業の中で収めるのが難しいボリュームになることが多いので、その時は新たに予算を確保して対応を行うこともあります。

その場合は、予算を確保しプロジェクトとして対応する必要があり、小規模な構想立案フェーズとシステム構築フェーズを実施するような形になります。

まとめ

ITプロジェクトを時期を大きく3つに区切ると、次の3つに分けられます。

- 構想立案フェーズ

- システム構築フェーズ

- 運用保守フェーズ

構想立案フェーズはプロジェクトを立ち上げる段階、システム構築フェーズはシステムを用意して利用できるようにする段階、運用保守フェーズはシステムを安定的に利用してもらう段階になります。

小さいシステムだと5年間、大きなシステムだと15年間ぐらいでこのサイクルが一周りするのが一般的だと思います。

ITプロジェクトを時期の観点で全体像を理解することによって、今どこの時期にいて、今何をやるべきか、今後起こりうることは何かを考えながら作業を進めると、お客様や周りの人からより信頼されやすくなります。

より詳しいことが知りたい方は、私のバイブルである以下の大場さんの書籍を御覧ください。

この書籍にはプロジェクトをお客様視点・SIer視点両方から記載されており、全体像や具体的な成果物サンプル、運営方法が載っています。私がプロジェクトマネージャー、統括プロジェクトマネージャーになった時もこの本の内容がとても役に立ちました。より詳しく理解したい方にはおすすめです。

ゼッタイ失敗しない!驚異のプロジェクト実行術 準備編~始める前に押さえておこう(日経BP Next ICT選書) Kindle版

コメント