お客様から仕事を依頼された時に考えること

今日はシステムエンジニアに関するネタです。

若手の内は仕事は先輩から依頼されると思いますが、経験を積んでいざリーダーやプロジェクトマネージャーの役割を任されるようになると、お客様から直接依頼されるようになります。そのような仕事の仕方に慣れていない初心者の方向けに、仕事を依頼された時にまず実施するべき基本的な考え方をお教えします。

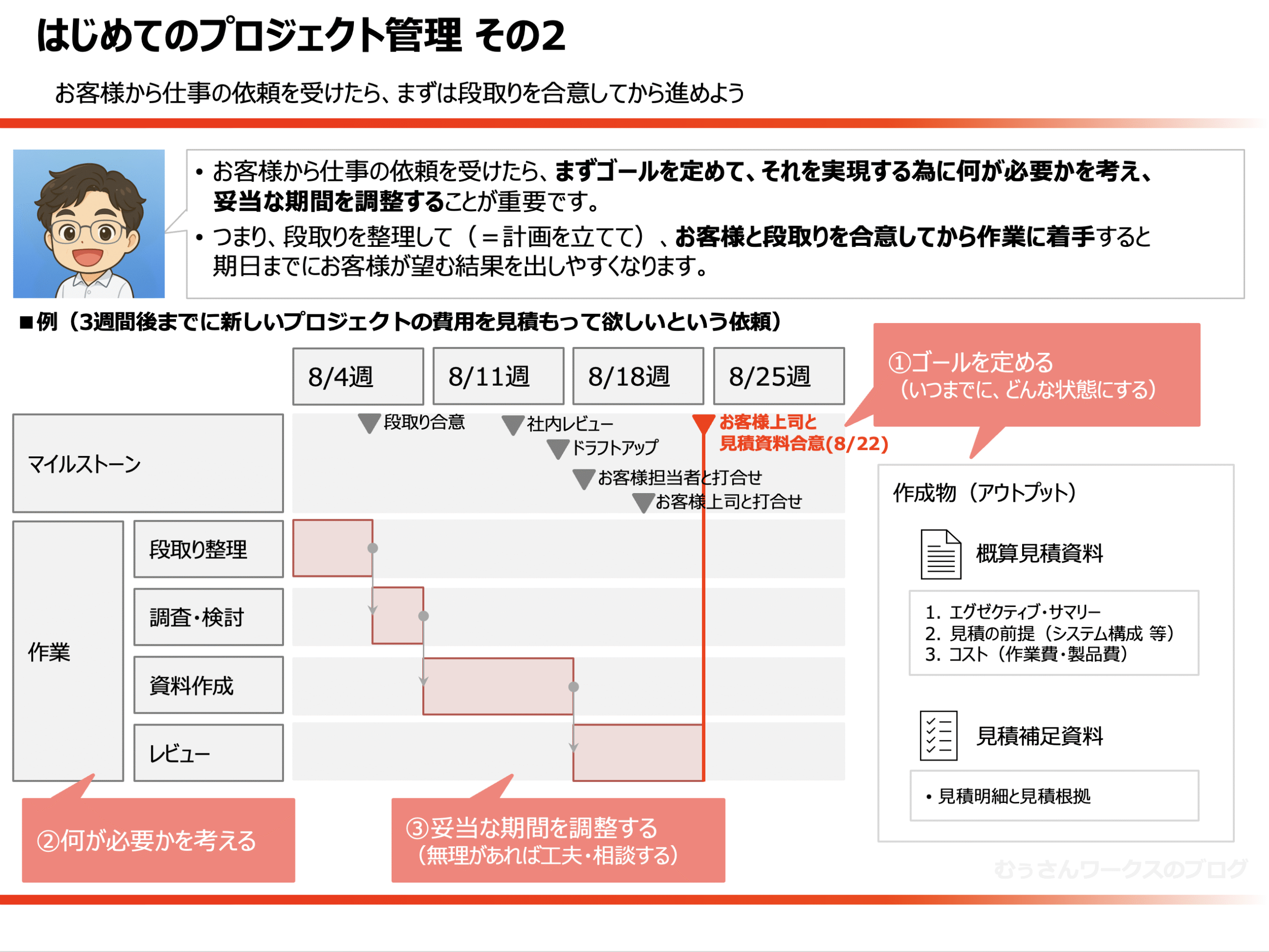

例えば、お客様から「新たにプロジェクトを立ち上げるので、3週間後までに、予算を確保する為の費用をまとめてください」という依頼があったとします。

この場合、あなただったらどのように対応するでしょうか。

お客様から何か仕事を依頼された場合、まずは段取りを整理してお客様と合意することが重要です。

段取りを整理する理由は、期日までにお客様が望むものを提供できるようにする確率を上げる為です

逆に段取りを考えずに作業に着手すると、期日になってお客様から「求めているものはこういうものではないです」、「◯◯が必要だったのにできていなんですか」、などお客様が困る要因が発生するリスクがあるからです。

まずゴールを定めて、それを実現する為に何が必要かを考え、妥当な期間を調整する

段取りを整理する際に重要なことは、「まずゴールを定めて、それを実現する為に何が必要かを考え、妥当な期間を調整する」ことです。

順を追って見ていきましょう。

Step1. まずゴールを定める

一番最初にやるべきことは、ゴールを定めることです。

ここでいうゴールとは、期日になった時点で、どのような状態になっているかを具体的にイメージしたものです。

具体的に言えば、いつまでに、何の資料を作成して、どのような内容(目次・概要)で、誰と合意を取っておくか、このあたりを明確にしてお客様と合意しておくことが大事です。

今回の例で言えば、

- 「いつまでに」は、3週間後の◯月◯日までに。

- 「何の資料を作成するか」は、(予算確保に必要な)概算見積資料と補足資料。

- 「どのような内容にするか」は、概算見積資料にはエクゼクティブサマリー、見積の前提(想定するシステム構成やスケジュール、その他 前提条件/制約事項)、作業費(システムエンジニアの人件費)・製品費(製品の購入金額と毎年・毎月掛かる金額)の合計と内訳を記載。補足資料には費用の明細とそれぞれの見積根拠を記載。

- 「誰と合意を取っておくか」は、お客様担当者及びお客様の上司の方(決裁権限を持っている方)。

のように、自分が依頼者(お客様の担当者の方)の気持ちになってゴールの状態を想像し、それを叩き台としてまとめ、お客様担当者の方とゴールのすり合わせをし、認識が異なる点があったら修正して合意します。

一旦ここでは、ゴールは上記のようにすり合わせできたとします。

Step2. それを実現する為に何が必要かを繰り返し考える

次に作業の流れを考えます。

資料を作る場合の基本的な型は、「調査・検討」、「資料作成」、「レビュー」になります。

- 「調査・検討」は、資料を作成するにあたり、資料に記載する中身を考え整理する作業です。

今回の例で言えば、見積を一旦エイヤー(=思うがまま)で作成してみて、その後 内容の精度を上げる為に、必要な各製品で掛かる正式な金額を調べたり、各項目に漏れや間違いがないかお客様から頂いた資料や過去の見積資料などと照らし合わせるなどを行います。

まとめ方は自由で、書式にこだわらず中身にこだわり、一番時間がかからない方法でメモしておくのが良いと思います。 - 「資料作成」は、「調査・検討」で整理した内容を基に、読者の気持ちになって資料を作成する作業です。

今回の例で言えば、お客様の担当者の上司の方の気持ちになって、どんな説明を受けたら「よし、これでいこう!」と言ってもらえるかを意識しながら、各ページの構成や、上司の方が知りたい(と思われる)情報や考え方などを記載(アウトプット)していきます。

資料が一通りできたら、次に社内のメンバーでレビューします。社内レビューを行う理由は、記載内容の精度を上げるのはもちろん、社内関係者とこの内容でお客様に提示することに対する合意を取っておくことで将来的な社内トラブルを防ぐ為です。

この作業の完了時点で資料は「ドラフト版の完成」(ドラフトアップ)という状態になります。 - 「レビュー」は、必要な方と合意を取りつける為に、関係者へ作成した資料を説明して軌道修正を図ることです。先に作ったドラフト版はあくまで仮説レベル(SIer側の視点でこういうものを求められているのではないかと想像して作ったもの)のものなので、実際に合意を取り付ける方の視点で見てもらって、不明点や足りない点、間違っている点があれば具体的にどうあるべきかを議論して、それを資料に盛り込みます。

この時、お客様からたくさん指摘を受けると「自分は能力がなく不甲斐ない・・・」と落ち込みやすくなりますが、あまり気にしないことをおすすめします。そもそも指摘事項が多いということは、相手と自分で視点(知りたい情報や考え方)が異なっていることから発生しますので、育ってきた・置かれている環境が違う方とならギャップがあって当然です。気持ちが落ち込むと思考力や作業の質も下がってしまうので、できる限り「大丈夫、大丈夫・・・」と自分を鼓舞して自信を持ちながら、お客様に「どうしてそう思うのか」を聞き出したり、「お客様にとって何がベストか」を考えながらあるべき姿を議論をして、お客様と視点・考え方を合わせていくことが重要です。

Step3. 妥当な期間を調整する

ゴールに至るまでの道のり(作業の流れ)が整理できたら、作業毎に今回掛かる期間を考えて、作業の開始日から期日までに収まるかをチェックしましょう。

余裕で収まりそうなら全く問題なく、その段取りでお客様に報告して進めればよいです。

一方、期日を突破してしまいそうなら、やり方を工夫して期日までに収めるようにできないか考えてみます。

例えば今回の例で言えば、

- 「調査・検討」の段階で資料のアウトプットイメージ(ラフスケッチ、サンプル)を作成し、お客様とすり合わせ(お客様担当者から上司の方に意見をもらってもらう)しておくことで、レビューでの議論・修正に掛かる期間を抑えることができるかもしれません。

- 見積の粒度を一部精緻なものから粗いものにして、調査・検討の時間を抑制することもできるかもしれません。

(一部の項目は見積対象を細分化して積み上げるのではなく、過去のプロジェクト・事例で実施した時の概算工数でまるっとまとめて記載するなどです)

そのような工夫を行った上でまだ期日に収まらないようなら、お客様担当者の方に段取りの考え方を示して相談しましょう。

そうすると、お客様側の視点で手を抜いてもよい所を探してくれたり、期日を可能な範囲でずらしてくれるなど、お客様側で工夫できるものがあるからです。

私の経験から、段取りを真摯に考え抜いた上で相談すれば、お客様担当者の方も味方になってくれて、二人三脚で進められるようになることが多いです。そうなると、仕事がとてもしやすくなりますし、「この方の為に頑張ろう!」という気持ちが強くなりやりがいを感じられるようになり、結果的に作成物の質や生産性が高まります。

まとめ

お客様から仕事の依頼があった時は、「まずゴールを定めて、それを実現する為に何が必要かを考え、妥当な期間を調整する」をして、お客様と合意してから作業に取り掛かりましょう。

これをせずに突き進むと、期日になった時にお客様が困る状態になり、せっかく頑張ったのにお客様から信頼を失うリスクがあります。

お客様と仕事をする際には段取り(言葉を変えれば計画)を立ててから、進めることをおすすめします。ただ、段取りの検討・合意に時間をかけすぎて、実際の作業をする時間が少なくってしまっては本末転倒ですので、きれいな資料でなくてよいので、短時間で段取りを整理してお客様と合意するようにしましょう。

また、段取りが決まったら、その場で会議の時間を抑えてしまうことをおすすめします。

お客様の(決裁権限を持った)上司の方や、社内でレビューに参加するメンバーも大抵お忙しい方ばかりです。そんな方々と会議の直前で日時を調整しようとしても都合が合わないことが多く、最悪期日までに間に合わなくなるリスクがあります。

会議の調整は2〜3週間前くらいなら候補がいくつか取れることが多いので、まずは時間を抑えてしまい、その日時に間に合うように仕事を進めるようにしますしょう。最悪想定外のトラブルが発生して会議の日時に間に合わないようなら、他の会議と日時を入れ替えてもらって調整するという選択肢もあります。

ちなみに、プロジェクト全体の段取り(計画)の立て方については、私のバイブルの大場さんの本に具体的に記載されています。

お客様視点・SIer視点両面で記載されているので、中規模から大規模のプロジェクトの計画を立てる際は、これを見ながら作成するとお客様に信頼されやすくなると思います。

ゼッタイ失敗しない!驚異のプロジェクト実行術 準備編~始める前に押さえておこう(日経BP Next ICT選書) Kindle版

コメント